一大批高校新校区项目,正在被整体叫停。

从宇宙*地级市苏州,到未来北方第二城青岛,甚至一线都会深圳,险些都在这几年疯狂建大学的路上,遇到统一个强势阻碍——

来自上头的行政气力,脱手了!

当推行了多年的扩张路径被“卡脖子”,意图通过市场化“北校南调”“西校东送”的高校们,一时间骑虎难下。

未来,高校名目或将进一步固化。数万万守候涌入高等教育的年轻人,还在翘首以待这场变局即将带来的影响。

01

逆天改命的盼望,写在每一个多金的“教育贫困”都会脸上。典型的是被誉为“高校挖掘机”的深圳、苏州和青岛。

这三座都会的配合点,是均位于东部沿海,GDP都跨越本省省会,却没有省会的“好命”——行政结构倾斜的教育资源,缺一所内陆传统*名校。

对于它们而言,要扭转教育劣势,从其他地方“搬”来那些秘闻深挚的名校是一条捷径。于是,已往一二十年泛起了一波“北校南调”“西校东送”潮。

但近年来,这些都会的异地高校互助项目纷纷遭遇差异水平的阻力。

在青岛,本月最新新闻,来自北京的211对外商业大学的国际学院被叫停了。

向导留言板上,青岛回复“对外经贸大学已与西海岸新区解约”

这个2019年就互助立项的工程,总投资约31.5亿元,建成后预计能容纳10000名在校学生,2021年11月完成*期工程后,现在却被按下暂停键。

而现有修建的运气,是“凭证项目引进情形推进”,即期待发落。

这在青岛并非个案,年头,北京航空大学青岛校区的建设协议,也被有关部门排除;

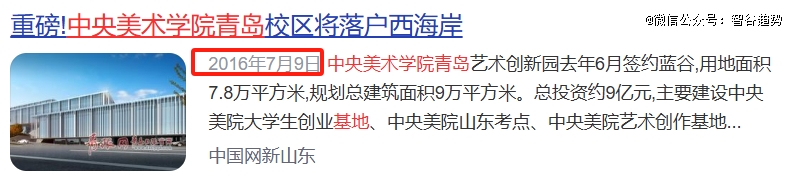

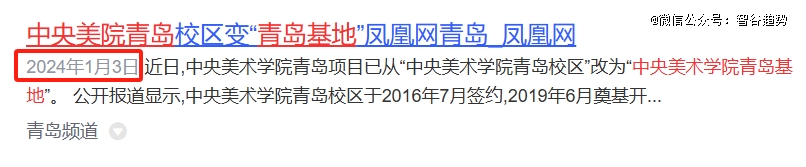

再往前推,去年年底,已经建成封顶的中央美术学院的青岛校区,也更名为青岛基地。

历时近8年的新校区,一朝酿成“基地”

另一边,“北校南调”的鼻祖深圳,在已往十年里,以险些“一年一所新大学”的深圳速率,建起了8所新大学。

但饶是这样实力雄厚,在疯狂建大学路上蒙眼狂奔的都会,近年来引入异地名校的势头也泛起了阻滞。

最为典型的是2016年就立项的武汉大学深圳校区,在筹备四年后被教育部直接喊停。

苏州的运气,与上述两座都会险些“一模一样”。

先是野心勃勃,兴建东部高新手艺大城,2020年11月到2021年3月之间与十余所异地高校签署互助项目,试图形成*高校分校的集群。

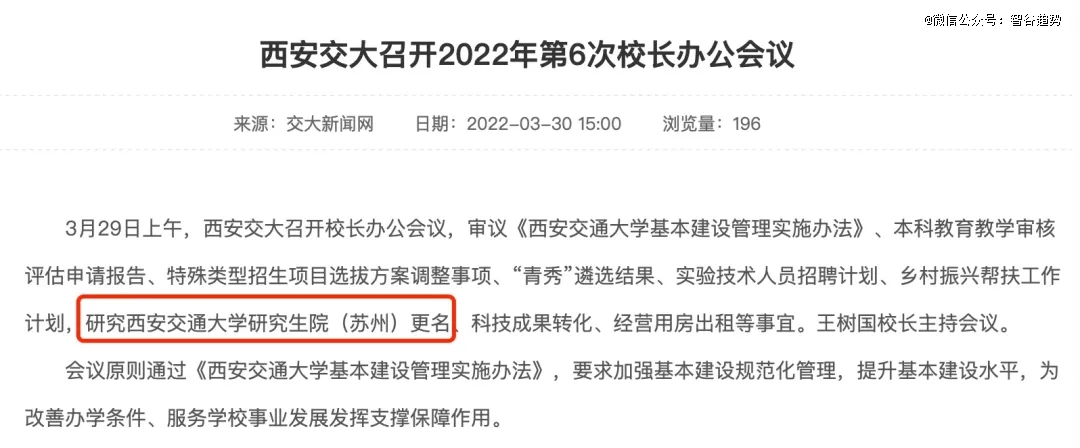

但近两年来,这条蹊径显著降温——从建成多年的西安交通大学苏州研究生院更名西安交通大学产教融合协同育人基地(苏州),以及西北工业大学分校区更名西北工业大学太仓智汇港,就能看出“倒车”的迹象。

官方行政下令,是致使各地异地办学设计流产最直接的气力。

从2017年到2019年,教育部延续三年收紧对高校异地办学的政策——

2017年12月,教育部办公厅《关于进一步增强高等学校基本建设治理的通知》提出,审慎决议建设新校区,原则上不支持、不激励跨都会、跨省建设新校区,稀奇是具有本科教学功效的新校区。

2018年12月,教育部办公厅《关于做好2018年度高等学校设置事情的通知》再度明确,申请设置本科学校的,须不存在跨地市办学的问题。

2019年1月,在对政协十三届天下委员会*次集会第1780号提案的回复中,教育部再次重申对高校异地办学的郑重态度,原则上不审批设立新的异地校区。

终于在2021年7月,教育部印发《关于“十四五”时期高等学校设置事情的意见》,明确要求“从严控制高校异地办学”。一方面逐步整理规范现存的高校异地校区,另一方面遏止新的跨省异地校区确立。

控制异地办学,终于成为一个时期教育结构的重点议程。

02

控制,甚至紧要喊停异地办学背后,是根植于现实的深层考量。

*个关乎教育自己的缘故原由是,高校和地方政府互助办校,会削弱高校的办学实力。

这话怎么说?不妨先看看外洋加州大学的例子——

这以是分校系统著称的大学,除主校区之外,散布在加州的9个分校在《美国新闻与天下报道》的全美大学排名中均进入TOP100。

泉源(US.News)

这是由于,加州大学的分校系统,不存在现实功效上的“总校区”看法,各分校具备高度的自力性,学科建设各有所长,不依赖主校区。

不难发现,办分校并非自然与高教学水平冲突,在一些情形下,它们是可以兼得的。

问题在于,这种去中央化的分校系统在中国难以推进。

我国高校的异地办学,涉及“异地校区”和“异地分校”两种情形,前者和主校属于统一法人,后者则是和主校差异法人、民办性子的办学机构,自力性上类似于加州大学的各个分校。

然则这种自力办学的分校经常被以为是名校的”山寨大学“,在现有的高考选拔系统下招不到好的生源。

好比985的北京师范大学在珠海的分校,2021年以前曾属于民办二本院校,广东省*录取分数线与主校区曾一度相差100分以上。

于是,地方政府本是为了搞教育引入的“名校分校”,却酿成了借本部手刺,为分数不够名校的学生镀金、为学校捞金的尴尬机构。

演唱会之困

2021年北师珠分校停办,改制为“校区”后,录取分数线才迎来了稳步提升。可见,在这里,还得是向本部看齐,学校才办得起来。

“异地分校”既然行不通了,那本部统筹的“异地校区”呢?

在不少情形下,异地校区也会为西席、学生和治理带来未便。

对于西席而言,多校区办学兼顾乏术,粘滞了教学历程和科研事情。

对于学生而言,有的“双一流”高校为了给分校区吸引生源,有意隐去归属地信息,为填报自愿发生误解;入学后,异地分校区的学习体验如实验室、图书资源等也不如主校区。

治理层面,每新建一处异地办学机构,就会稀释原有机构的投入,而且存在繁琐的经费归属问题。

在云云多旁枝小节的问题之下,提升教育水平的初心被掩埋,对教育自己而言不是一件好事。

固然,以上情形,并非*。

其二,任由东南经济强市虹吸高校资源,会加剧中西部人才流失,触及我国各区域平衡生长的底线。

改造开放以来,大学生结业后不再包分配,就业走向市场化后,人才自然而然最先“东南飞”,中西部人才流失严重。

如华中科技大学、西安交通大学的优异结业生,00、10年月涌向腾讯和华为,20年月的今天则投奔比亚迪,约即是为广东培育人才。

详细来看,西安交通大学2023届结业生就业去向中,比亚迪*,华为197人排第三;华中科技大学历年宣布的就业质量讲述也指出,去往广东就业的结业生去向占比,经常高于留在本省的。

因此,中西部区域留人心情迫切,武汉市政府于2013年启动了“大学生留汉工程”,2017年升级为“百万大学生留汉创新创业工程”加入“抢人大战”。

只是没想到东南都会吸引力云云之大,且不说人才留没留住,大学自己先“离家出走”了。

2016年,武汉大学与深圳签下分校区,由财大气粗的深圳市政府投资建设,原本预计将招收本科生12000人,硕士和博士研究生8000到10000人,为深圳带来20000高等教育人才。

但显然,这门“亲事”并没有获得中央的支持,2020年行政气力脱手,项目流产。

万一这件事情真成了,会有什么下场?

2020年,深圳哈尔滨工业大学深圳校区分数跨越本校,这是中国高校史上*次泛起校本部录取分数落后分校的情形。

可以说,若是完全铺开异地办校,大量中西部优质学校会扎堆结构深圳这类都会,批量缔造出上述传奇故事。

但这显然不相符区域的平衡生长。若市场化的高校资源都一股脑涌向蓬勃区域,宽大中西部失去人才支持,当地生长该指望谁?

最后,从产业需求和人口的方面思量,我们真的需要更多的本科院校吗?

谜底可能是否认的。

众所周知,2022年,我国人口触顶,泛起了近61年来的首次负增进,未来人口只会越来越少,未来高校可能泛起招生不足、批量关停的运气,此时分化出更多的校区,无疑会为日后的资源过剩埋下伏笔。

另一方面,由于大学本科教育与产业需求的错位,现在的就业市场泛起了严重的本科生过剩、职业人才紧缺。

相比之下,职业手艺学校的扩张和办学水平的提升,需求更为迫切。

近年来,利好职业教育的新闻不停涌现,好比2023年,凭证国家发改委刘明的先容,以产业需求为导向 我国将新增约200所高职院校和应用型本科院校。

但对于地方而言,一座新的职校对政绩的“装点”,远不如一座本科名校落地来得立竿见影。

职业学校的“真需求”,被本科名校的光环掩饰了。

03

国家不再让高校继续摊大饼,一场深刻影响中国都会和教育运气的连锁反映最先了。

一是,建设科教大城的都会会调整偏向,加速内陆高校的建设。与其“挖”名校,不如“造”名校。

好比疯狂建大学的深圳,就开启了自建大学的之路:

深圳创新创意设计学院、深圳海洋大学、深圳音乐学院……都在建设中;

深圳理工大学今年首次招生包分配就业,*录取分数线甚至跨越了广东许多老牌名校。

其次,即便异地办学,也更倾向于统一都市圈内的扩张。

高校区域的“抱团生长”,会成为异地办学的一大突围点。

在大湾区,港澳高校的加速引进,并没有受教育部对异地办学态度的影响。这是由于顺应了国家支持粤港澳大湾区一体化的政策。

同样在苏州,日后与上海、南京这些长三角都市圈内大学之间的互助,会比与北京的高校互助办学更容易。

可以说,未来,高等教育强市,一强强一省。

为了搞指标、搞项目、搞钱的摊大饼办校模式难以为续,高校也将加倍专注自身,办学质量有望提高。

近年来,已经有曾希望确立综合类大学的“理工”大学正在缩减文科学院,在退出“综合类”结构——

大连理工将于2025年住手招收中国语言文学专业,而南京航空航天大学已取消人文与社会科学学部。

集中化,加倍适合中国自上而下行政结构的高等教育系统。

最后,职校将被给予更多关注,教育资源向职校倾斜。

政策迫使地方“祛魅”本科高校,生长社会产业真正需要的职业教育,中国的职业本科教育也将越来越成熟。

相符产业需求,平衡天下各地平衡生长的教育系统建设,正在稳步推进。

更公正,更扎实,这会是更多人都期盼的明天。