2014年6月24日,一条“重啤卖最后股份 老山城要消逝了吗”的微博话题引起网友热议,也引发了人们对这一经典民族品牌未来运气的担忧。

曾几何时,在重庆,随便走进一家夜啤酒摊,都能听到喝得二麻二麻的人招呼店家:“老板,再拖箱老山城!”现在,陪同重庆人半个多世纪的山城啤酒在市场上已难寻踪迹,一场“山城啤酒”的守护战也再次打响。

8月2日,一则《关于拯救“山城”啤酒品牌的声明》,让重庆嘉威啤酒有限公司(以下简称:重庆嘉威)与重庆啤酒股份有限公司(以下简称:重庆啤酒)之间多年来的“内斗”浮出水面。

重庆嘉威是重庆啤酒的参股子公司,主要认真生产“山城”牌啤酒。重庆啤酒的控股子公司——嘉士伯重庆啤酒有限公司持有重庆嘉威33%的股权。

重庆嘉威在声明中称,外资啤酒巨头嘉士伯自2013年收购重啤股份以来,基于自身利益*化,对“山城”啤酒品牌举行了周全封杀和系统袭击,使其濒临消亡,并向全社会公然呼吁,救山城啤酒于危难之际,以免其重蹈天府可乐的覆辙。

与此同时,重庆嘉威还在声明后附上了一份对嘉士伯、重庆啤酒等公司的函告,回首了双方纷争的委屈,要求重庆啤酒回归生长“山城”的轨道,并于15日内给出详细的品牌生长方案。

面临重庆嘉威的“举事”,重庆啤酒先是就双方8月1日开庭的条约纠纷案件宣布了反诉通告,然后最先了正面还击,称重庆嘉威的声明内容严重不实,不存在放弃“山城”品牌啤酒的说法,公司一直坚持“国际高端品牌 内陆强势品牌”的生长战略,并强调重啤在天下的销量中,本土品牌占比跨越七成,在重庆市场,“重庆”和“山城”两大内陆品牌占比更是高达近八成。

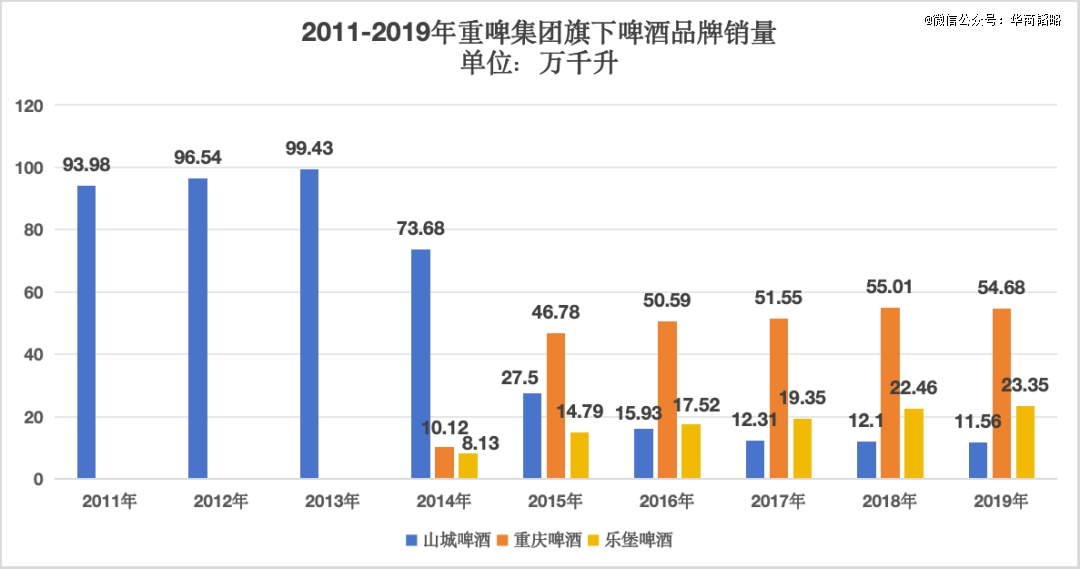

只管双方各执一词,但从财报数据和市场显示来看,重庆嘉威关于山城啤酒销量下滑和嘉士伯违反收购答应的指控并非空穴来风。

从重庆啤酒历年财报中不难看出,2014年最先,“重庆”品牌啤酒的销量在不停增进,而“山城”品牌啤酒的销量在不停缩短,二者此消彼长,合计占比近八成。重庆啤酒云云囫囵吞枣的说法,显然有失偏颇。

▲数据泉源:重庆啤酒年度讲述

2014年-2019年,山城啤酒的销量从73.68万千升下滑至11.56万千升,仅为岑岭时期的10%。反观重庆啤酒和乐堡啤酒的销量却从2014年的10.12万千升和8.13万千升划分增进至2019年的54.68万千升和23.35万千升。

只管重庆啤酒称“山城”品牌实现了康健增进,2023年销量较2019年增进了16%。但短期内的增进显然无法掩饰其销量整体下滑90%的事实。单从现在市场上很难买到山城啤酒来看,嘉士伯在收购时作出的种种答应也多数没有兑现。

山城啤酒被边缘化也在重庆啤酒2023年财报中获得进一步验证,财报显示,2023年山城啤酒及其他经济型啤酒合计年销量已降至9.84万吨,销售收入为2.896亿元,销量占比仅为3.3%,销售金额占比为2%。

面临这种情形,与山城啤酒休戚与共的重庆嘉威,自然无法“坐以待毙”。

事实上,重庆嘉威和重庆啤酒的纠纷早已不是*次发作。自嘉士伯入主重庆啤酒以来,双方之间摩擦不停。

早在2011年,嘉士伯就最先违反包销协议,行使境内公司与重庆啤酒开展“委托加工”“授权生产”关联生意。

2011年-2015年,该违约行为给重庆嘉威造成的啤酒包销量价差损失不低于2.11亿元,累计量差数额高达5万余千升。

为领会决这一争议,在重庆市经信委的主持协调下,重庆嘉威与重庆啤酒睁开了长达597天的谈判,最终签署了《弥补协议》,重庆啤酒答应支付重庆嘉威3000万元抵偿并保证后续履约。

但重庆啤酒并没有就此住手违约行为,反而变本加厉,大量嘉士伯境内关联公司生产的“外购酒”最先在重庆销售,进一步压缩了重庆嘉威的销售份额。重庆嘉威认真人称,2016年至2020年间,这些违约行为给公司造成了约2.4亿元的损失。

2020年,重庆啤酒与嘉士伯完成重大资产重组,嘉士伯境内公司均成为其“分子公司”,但重庆啤酒并没有将其分子公司特定销售和开票的啤酒纳入《包销协议》局限,进一步导致重庆嘉威损失跨越1亿元。

随着矛盾不停激化,2020年,重庆嘉威一纸诉状将重庆啤酒、嘉士伯等告上法庭,称他们在包销时代存在诸多违约行为,挤占了山城啤酒的市场份额,诉讼涉及金额高达6.39亿元。

这起诉讼对重庆啤酒造成了重大袭击,导致其三个银行账户共计2.1亿元资金被冻结,“山城”“重庆”等103个商标被查封。

这一事态生长使得双方的矛盾加倍尖锐,至今仍未杀青息争。

住手现在,围绕“山城”品牌的谋划战略、市场定位以及双方的互助协议,重庆嘉威与重庆啤酒及其关联公司之间已经发生了8起诉讼纠纷。

一次次对簿公堂之后,重庆嘉威从昔日亲密无间的互助同伴,酿成了现在重庆啤酒口中的“代加工厂之一”,双方的关系已难复早年。

连续的诉讼和舆论战,不仅给双方企业带来了伟大的执法成本和谋划压力,也使得“山城”品牌的未来加倍扑朔迷离。

走过66载风雨的山城啤酒,曾是重庆甚至天下啤酒市场上的一颗耀眼明珠。

1958年11月,重庆啤酒厂首次推出山城啤酒。依附纯正的麦芽风味和浓郁的酒香,山城啤酒一上市便深受重庆市民喜欢,迅速发展为重庆轻工业“五朵金花”之首。

进入20世纪80年月,随同着中国啤酒需求的兴起,天下各地纷纷筹建啤酒厂。民营企业家尹兴明看到了其中时机,于1984年在重庆市大渡口区开办了金星啤酒厂,最先生产“金星”牌啤酒。

1992年,为阻止重庆本土啤酒品牌之间的恶性竞争,金星啤酒厂与重庆啤酒厂签署《团结协议书》,开展啤酒包销互助,配合做大做强“山城”这一品牌。为此,金星啤酒厂放弃生产自有品牌“金星”,转而生产“山城”牌啤酒。

在此之后,重庆啤酒厂改制为重庆啤酒团体有限责任公司(以下简称:重啤团体),金星啤酒厂也改制为重庆钰鑫实业团体有限责任公司(以下简称:钰鑫公司)。

周鸿祎,拼命给360 AI 找出路

1998年,为了延续此前优越的啤酒包销互助关系,钰鑫公司与重啤团体重新签署了《团结协议书》。

次年,重啤团体以“山城”啤酒商标使用权出资,与钰鑫公司配合设立重庆嘉威,并签署协议书。凭证协议,重庆嘉威*存续,且有权自主使用“山城”牌商标并不再向重啤团体支付商标使用费。

这意味着,重庆嘉威获得了“山城”啤酒品牌的终身使用权。

在双方的通力互助下,山城啤酒很快迎来了生长的黄金时期。2004年、2005年,山城啤酒延续荣获中国驰名商标、中国名牌等声誉称谓。《重庆日报》报道称,2006年,山城啤酒在重庆区域市场占有率在90%左右。

那时的重庆陌头,险些每个大排档、暖锅店和便利店里,都能看到山城啤酒的身影。“山城啤酒,知心同伙”的广告语响彻川渝大地,吃老暖锅喝老山城成了许多重庆人生涯的标配。

就在山城啤酒专一生长的同时,一场风暴正在酝酿。

2001年,中国男足首次闯进天下杯决赛圈,不少球迷喝着“绿棒子”通宵庆祝,喝啤酒、看天下杯自此盛行起来。这一年,中国正式加入WTO,外资大规模进场,首先瞄准的即是啤酒这样的高利润行业。

彼时,刚上市不久的重庆啤酒由于多元化生长战略涣散了资金和治理精神,错失了啤酒行业扩张与发展的良机。为促进企业生长,重庆啤酒最先实验引入外资。

2004年,与重庆啤酒有着多年互助履历的啤酒生产商苏格兰纽卡斯尔进入中国市场,成为重庆啤酒的第二大股东。

2008年,丹麦啤酒巨头嘉士伯盯上了号称啤酒行业“西南王”的重庆啤酒,通过收购苏格兰纽卡斯尔,获得了重庆啤酒17.46%的股权,自此拉开了收购大幕。

往后,嘉士伯逐步增持股份和资产,到2013年持股重庆啤酒60%,获得了*控股权。2014年,轻纺团体出售掉剩余4.95%的重庆啤酒股权,重庆啤酒彻底易主嘉士伯。

嘉士伯入主重庆啤酒后,最先了大刀阔斧的改造,逐步剥离不良资产,推动其回归啤酒主业。在这个历程中,其野心也进一步露出。通过大手笔的分红,重庆啤酒大部门利润都流入了外资的口袋。

当初收购重庆啤酒之时,面临百威、华润等竞争对手,嘉士伯曾豪言壮语,答应将山城啤酒推向天下。嘉士伯中华区总裁王克勤也曾公然示意,引入外资品牌的同时,内陆品牌也要生长,而不是用外资品牌取代当地品牌。

但现真相形是,在市场上站稳脚跟后,嘉士伯很少提及曾是其主要利润泉源的山城啤酒,反而以品牌战略调整的名义,鼎力推广嘉士伯系列品牌,山城啤酒正从昔日的市场霸主一步步沦为默默无闻的“小透明”。

不少业内人士预测,嘉士伯之以是“雪藏”山城啤酒,或许跟重庆嘉威拥有山城啤酒品牌的终身使用权有关。

2009年,重庆啤酒与重庆嘉威签署了一份新的20年包销协议,该协议将在2028年到期,届时重庆嘉威将有权自行生产和销售山城啤酒。

对于重庆啤酒和嘉士伯而言,这意味着他们将失去对“山城”品牌的控制和利润泉源,也将面临来自重庆嘉威的潜在威胁。

山城啤酒的运气背后,是民族品牌改造开放以来对外互助历程中经常面临的经典逆境。

20世纪90年月以来,随着改造开放的推进,中国曾泛起过一波合资潮。许多本土企业试图通过与外国企业合资或者被收购,引入外洋先进的手艺、治理履历和国际市场资源来推动自身品牌的生长。然而,现实的生长往往事与愿违。

不少外资企业将合资视为进入中国市场的跳板,更多关注的是自身品牌的推广和市场份额的扩大,而非合资品牌的久远生长。这种战略差异导致了许多民族品牌逐渐被边缘化,甚至被雪藏。

同处川渝区域的天府可乐就是一个典型的例子。

上世纪80年月,天府可乐风靡天下,是中国市场上*能与适口可乐和百事可乐抗衡的本土品牌,但这种绚烂的势头仅仅连续了六年便最先走向衰落。

1994年,天府可乐为了钻营更好的生长,与百事可乐合资设立重庆百事天府饮料公司。双方约定,在未来合资公司的生产中,天府可乐的产量不得低于50%。

然而,合资后不久,百事可乐就逐步削减了对天府可乐的支持,转而重点推广自己的品牌。合资*年天府可乐的产量还能占到74%,第二年就降到了51%,第三年更是骤降至25%,到2006年完全卖给百事可乐前,其产量仅剩0.5%。

这场本该共赢的互助,以天府可乐的黯然离场而了结。百事可乐不仅获得了天府可乐的销售渠道和生产线,实现了在中国市场的快速扩张,还乐成为自己祛除了一个强劲的竞争对手。

与天府可乐的运气相似,海内八大汽水厂中的另外七家也先后被适口可乐和百事可乐通过合资并购等手段逐一吞并,险些三军尽没。

同样的悲剧也在日化行业一再上演。中华牙膏的市场占有率曾高达40%,1994年,为换取先进手艺,中华牙膏将谋划权租给了团结利华,后者仅需支付2%的“品牌使用费”便能获得高额收益并掌控品牌命脉。现在,中华牙膏虽仍在市场上,但其市场份额连续下滑。

另有活力28,为了引进外资以求生长壮大,它在1996年与德国美洁时确立了合资企业。然而合资后,美洁时并未兑现自己的答应,而是将“活力28”商标弃捐,并大规模推广“巧手”品牌系列洗涤用品,导致活力28在市场上一度“名存实亡”。

包罗国产护手霜小护士,在千禧年曾是海内市场份额前三的护肤品牌,2003年被欧莱雅收购后,迅速被其旗下的卡尼尔品牌取而代之,小护士遍布天下的28万个销售网点也尽数归于欧莱雅旗下。

这样的案例不胜枚举,展现了一个残酷的现实:许多曾经家喻户晓的民族品牌在与外资互助或被收购后,都难逃被边缘化甚至消亡的运气,成为外资品牌扩张路上的牺牲品。

2013年,《人民日报》在“觅迹老品牌”一文中提到,有媒体统计,最早的老品牌也许有6.5万个,现在市场上能见到的也许是1500个,谋划对照正常的约莫仅占10%。这些数字背后,隐藏着不少民族品牌被外资侵蚀走向衰落的故事。

山城啤酒的故事还在继续,重庆嘉威的奋力一搏能否拯救这一品牌,尚未可知,但若其失败,无疑将是民族品牌的一个悲剧性事宜。

如重庆嘉威在其声明中所呼吁的那样,“山城”品牌不仅仅是一个消费品牌,更是一种文化、一种精神、一种传承,是山城人民的情绪寄托与文化纽带。放眼整个民族品牌,这不仅仅是一场企业间的利益博弈,更是一场关乎自强与中兴的持久战。